Morir para renacer

Por Claudia Carmona Sepúlveda

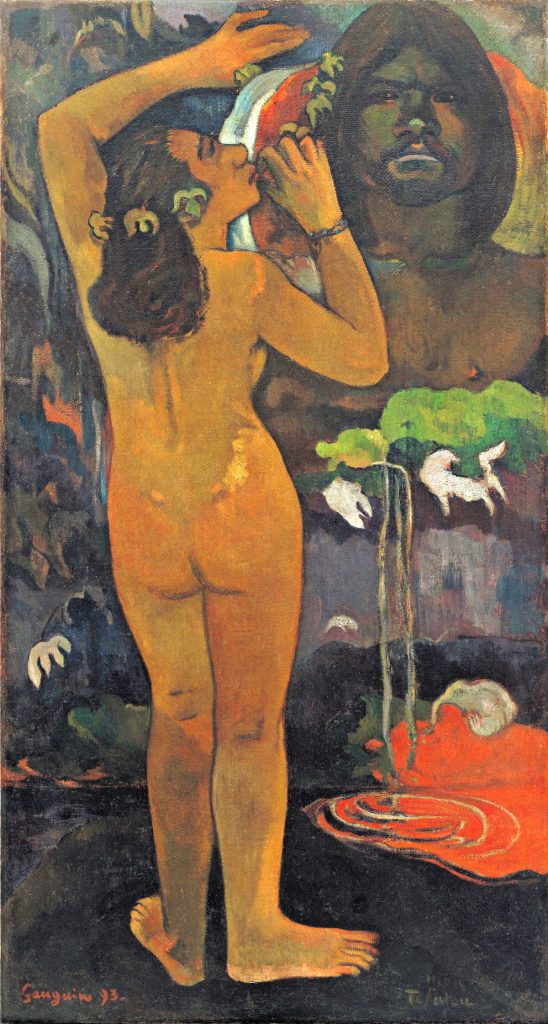

Aplicando, aunque en menor grado que en otras de sus pinturas, el cloisonismo al que lo introdujera su discípulo Émile Bernard, Paul Gauguin delinea la silueta de la diosa de la Luna en su obra Hina y Fatou, escindiendo a pinceladas la tela, erigiendo la femenina figura desde un fondo en el que, oscuro, implacable y con rostro severo, Fatou, el dios de la Tierra, desecha la súplica de Hina de revivir al hombre tras su muerte. Es un primer plano en absoluto casual, en que los colores plenos y la ausencia de profundidad y sombra, característicos de la Escuela de Pont Aven, imantan el ojo del observador hacia el objeto representado, desdeñando texturas y matices. La divinidad lunar, pletórica de luz, captura nuestra mirada y se nos muestra en el momento en que, dulce y nutricia, obediente a su esencia, invoca el derecho a la vida, a completar el círculo: vivir para morir y morir para renacer.

Anclada en el firmamento, la Selene de la Polinesia rige el ciclo vital, impone sus ritmos, dispone del tiempo de nacer y establece las cotas de un crecimiento destinado a la nada momentánea, desde la que erigirá una nueva vida. Es el sino que anhela para el hombre; pero la Tierra sentenció el fin de éste y de sí misma; entonces Hina decidió revivir a la Luna.

“Y lo que poseía Hina siguió siendo; lo que poseía Fatou pereció y el hombre tuvo que morir”.

El lienzo Hina y Fatou constituye el correferente plasmado en óleo de un mito que el primitivista trajo hasta nuestros días a través de su relato autobiográfico Noa Noa, un texto en el que Gauguin intenta explicar su determinación por encontrar en la simple y desbordante naturaleza de Tahiti las respuestas que su entorno burgués en Europa no supo darle. En las Islas Marquesas se refugió de la vacua vida hasta entonces conocida. El cambista que se arruinó por seguir su impulso creador, el que abandonó a su familia en Copenhague, al que muchos apuntan como el responsable de que Vincent Van Gogh cercenara su oreja, y cuyo cuerpo fue atacado por la disentería, el paludismo, la sífilis y la lepra, rinde tributo, en prosa y color, a la vida encarnada en Hina. Esa vida a la que se aferró cuanto pudo, la que tantas veces estuvo llamado a abandonar y que finalmente dejó un día de principios del siglo XIX, quizá con la ilusión de mutar en Luna y volver, entonces, a nacer.